A mi familia,a la banda, a los amigos y

colaboradores leales, y a todos los que

murieron, Ian, Martin, Rob, Tony.

El tiempo es una cosa curiosa. Cuando lo tienes por delante, es algo que das por supuesto y transcurre con lentitud. Luego, a medida que vas envejeciendo, se acelera. Cuando miro hacia atrás, la distancia recorrida me parece muy larga, como si hubiera pasado mucho tiempo, como si fuera un sueño.

Nací en un hospital de Mánchester, llamado Crumpsall, en enero de 1956, un día gris y frío de invierno septentrional. En cuanto a cómo era Mánchester en los años cincuenta, sólo puedo imaginarlo: blanco y negro, granulado, con coches de aspecto extraño, furgonetas negras con faros de luz tenue y rejillas de radiador; niebla, el Hotel Midland, la Biblioteca Central, el río Irwell, la mala comida, la lluvia. Así que me mudé a Salford, a siete kilómetros de allí.

Vivía en el número 11 de Alfred Street, Lower Broughton, Salford 7, una casa de puerta roja que formaba parte de una hilera de viviendas en un barrio de gente de la clase trabajadora, en su mayor parte decente. Mi familia estaba compuesta por mi madre, Laura; mi abuela, Laura; y mi abuelo, John, y todos se apellidaban Sumner.

Por supuesto, no recuerdo gran cosa de mis años de infancia, pero el lector puede ver las embarazosas fotografías. Mi primer recuerdo es el de estar sentado en un sofá marrón, jugando con una guitarra de plástico, roja y crema, en la que se podía leer: «Teen Time». Así empezó todo.

Cuando escribo esto, estoy preparando un viaje a América del Sur con New Order para dar unos conciertos en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Nunca nos hemos promocionado de manera particular en esos países; de hecho, nunca nos hemos promocionado de manera particular en ninguna parte fuera del Reino Unido; sin embargo, vamos a tocar en locales abarrotados, en ciudades tan alejadas en todos los sentidos del Mánchester de nuestros orígenes como es posible imaginar.

Joy Division y New Order son fenómenos internacionales. Nuestra música ha calado en todo el mundo, aunque no estoy seguro de cómo y por qué ha sucedido esto: no puede decirse del grupo que sea una banda pop convencional que produzca éxitos de ventas y gane premios de los Cuarenta Principales. Sin embargo, por alguna razón, hemos llegado a tener una masa de seguidores amplia y leal, incluso en los lugares más inverosímiles, que no muestra signos de disminuir a corto plazo: recientemente, estaba en casa viendo las últimas noticias sobre la actualidad de Oriente Medio, en cuyas imágenes aparecía gente corriendo para refugiarse de un ataque con misiles. De repente, una adolescente pasó por delante de la cámara con una camiseta de Unknown Pleasures.

La longevidad de la música es algo que no deja de asombrarme. Joy Division inició su andadura en 1977, y aquí estamos, más de tres décadas después, tan populares como lo hemos sido siempre, ganándonos a las nuevas generaciones y consiguiendo nuevas audiencias. En nuestra última gira, pregunté a algunos fans adolescentes cómo descubrieron New Order. Habitualmente algún hermano o hermana mayor les había hablado de nosotros, o habían asaltado las colecciones de discos de sus padres y les había gustado lo que oyeron; que te digan algo así resulta fantástico.

Todo ello hace que estos tiempos sean particularmente estimulantes para New Order. Los últimos años han resultado ser un período de los más activos y de mayor éxito —y, en muchos aspectos, de los más divertidos— en los tres decenios de historia de la banda. Lo que comenzó con un par de conciertos benéficos en 2011, se convirtió en un puñado de actuaciones en festivales, y luego, casi antes de que nos diéramos cuenta, estábamos en una gira mundial en toda regla que duró varios meses y que cubrió varios continentes. Desde entonces todo ha sido así.

La gira subrayó para mí la muy especial conexión que existe entre los fans y la banda en lo que atañe a Joy Division y New Order. Adondequiera que voy, me encuentro con toda una serie de personas, jóvenes y mayores, que se me acercan para que les firme algún álbum y me hablan de cuánto significa nuestra música para ellos, y de cómo esa música ha sido la banda sonora de sus vidas. A menudo me preguntan si pueden hacerse una fotografía conmigo. Están a mi lado, sosteniendo su iPhone para tomar la instantánea, y su mano tiembla porque sienten tanta pasión por la música que tienen que hacer un verdadero esfuerzo para mantener la cámara inmóvil. Es una sensación increíble pensar que he sido parte de algo que ha tenido un impacto de este calibre en la vida de alguien, ya sea en los barrios de Mánchester o en los de Lima, Auckland, Tokio, Berlín o Chicago.

Los seguidores de New Order son furiosamente leales. No sólo les gusta New Order, sino que sienten una profunda conexión entre la música, la banda y ellos mismos. Es algo que va mucho más allá del simple agrado por una melodía pegadiza, algo intensamente personal: no se trata sólo de que canturreen nuestra música mientras están fregando los platos o cuando nos oyen ocasionalmente por la radio; hay personas cuyas vidas han sido transformadas por nuestra música, que han encontrado alguna clase de consuelo o inspiración en lo que hemos hecho.

El principal factor de que así sea es, claro está, la propia música: la gente encuentra algo en ella que resuena en su vida en un nivel profundo; siempre me ha parecido que escuchar hablar a la gente de lo que nuestra música significa para ellos me hacía más humilde. Todo esto, sin embargo, siempre ha sido una conversación más bien unidireccional. Hasta ahora.

Soy por naturaleza una persona muy reservada y siempre he dejado que la música hablara por mí. A lo largo de los años he concedido innumerables entrevistas sobre las bandas en las que he estado y la música que he hecho, pero nunca antes había vinculado nada de todo eso a mi vida personal. Mi vida en la música ha sido configurada enteramente por la persona que soy y las cosas que me han sucedido. Nuestra música nunca ha estado basada, por ejemplo, en el hecho de ser un virtuoso con un instrumento en particular; es íntegramente el producto de nuestras distintas personalidades y de la suma de todas nuestras experiencias.

Sin embargo, aunque los aspectos privados de mi vida han sido vitales para mi creatividad, siempre me he sentido muy incómodo hablando de ellos. Construí una barrera entre mi vertiente privada y mi vertiente pública en una etapa temprana de mi vida, una barrera que muy rara vez he levantado, si es que alguna vez lo he hecho.

Desde que empezamos a viajar otra vez, sin embargo, he visto las reacciones de la gente a nuestros conciertos y he podido observar lo que nuestra música significa para ellos, y eso me ha hecho pensar. He comprendido que le debo a la gente una mirada hacia las escenas de mi propia historia pasada, porque no creo que nadie pueda tener una verdadera comprensión de la música sin conocer de dónde surge. La vida te moldea, y lo que la vida te hace moldea tu arte. Es el momento para mí de llenar los espacios en blanco: quizá entonces la gente pueda comprender por qué la música que hacemos le afecta tan profundamente.

Siento que he llegado a un punto en mi vida en el que, si no cuento mi historia ahora, quizá no lo haga nunca. Hay muchas cosas en las páginas que siguen de las que me ha resultado difícil hablar, cosas de las que no había hablado anteriormente en público, pero que me parecen de vital importancia para una comprensión global de la persona que soy, de las bandas con las que he tocado y de la música que he ayudado a crear. Mi silencio respecto a todo cuanto cayera fuera de las bandas y la música ha permitido que se extendieran ciertos mitos y que algunas cosas falsas fueran aceptadas como verdaderas, así que confío en que, a lo largo del trayecto, podré corregir algunos de esos errores de percepción y desmontar tantos mitos como sea posible.

Pues, sin duda, la verdad es siempre una historia cien veces mejor.

1. FAROLAS

Los Ángeles produjo a los Beach Boys. Dusseldorf produjo a Kraftwerk. Nueva York produjo a Chic. Mánchester produjo a Joy Division.

Las armonías de los Beach Boys estaban llenas de calor y de sol, el innovador pop electrónico de Kraftwerk estaba impregnado del resurgimiento económico y tecnológico de la Alemania de posguerra, mientras que la música de Chic vibraba con el hedonismo alegre de finales de los setenta en Nueva York.

Joy Division sonaba como Mánchester: frío, disperso y, a veces, sombrío. Hay un momento de mi juventud que creo que ilustra a la perfección de dónde surgió la música de Joy Division. Ni siquiera es un incidente como tal; es más bien una instantánea, una fotografía mental que nunca he olvidado.

Yo tenía dieciséis años. Era una fría y deprimente noche de invierno y andaba con unos amigos por una calle del barrio de Ordsall, en Salford, sin nada que hacer en particular, demasiado mayor e inquieto para quedarme sentado en casa, demasiado joven para ir a beber. Estoy completamente seguro de que Peter Hook estaba allí, y también otro amigo llamado Gresty, pero el frío había matado la conversación. Una niebla espesa cubría Salford aquella noche, el tipo de niebla helada, pegajosa, cuyo frío te cala hasta los huesos. Nuestra respiración producía nubes de vaho, caminábamos con los hombros encorvados y las manos metidas en el fondo de los bolsillos. Pero lo que recuerdo con mayor nitidez es haber mirado hacia el fondo de la calle y haber visto las farolas de sodio naranja rodeadas de un halo sucio producido por la niebla. Al mirarlas, uno se sentía enfermo de gripe. Las luces habrían resultado lo bastante mortecinas en cualquier otro momento, pero la niebla, tiznada con la mugre y el polvo de las fábricas, las había reducido a una sucesión de globos turbios a lo largo de la calle.

El silencio fue roto por el rugido de un motor y un chirrido de neumáticos. Un coche salió disparado por la esquina, y sus luces nos deslumbraron por un momento; pude escuchar a una chica gritando con todas sus fuerzas. No pude verla, no pude ver a nadie en el coche; tan sólo oí ese grito fuerte, terrible, que estalló en la carretera y desapareció en la niebla. Se hizo el silencio de nuevo y pensé para mis adentros: «¡Tiene que haber algo más que esto!».

Cuando no hay estímulos que encontrar en el exterior, no tienes más remedio que mirar dentro de ti en busca de inspiración, y cuando lo hice estalló una creatividad que siempre había estado ahí. Se mezcló con mi entorno y mis experiencias vitales para convertirse en algo tangible, algo que expresaba lo que yo era. Para algunas personas eso se canaliza en un lienzo; para otras, emerge en un texto, o tal vez en el deporte. En mi caso, y en el de las personas con las que creé el sonido de Joy Division, se puso de manifiesto en la música. El sonido al que dimos forma fue el sonido de aquella noche —un sonido frío, sombrío, industrial—, y surgió desde dentro.

Mánchester era frío y lúgubre el día en que nací, un miércoles 4 de enero de 1956, en lo que hoy es el Hospital General del Norte de Mánchester, en Crumpsall. Era apenas una década después del final de la Segunda Guerra Mundial y la sombra del conflicto todavía se cernía sobre el país: desde las huellas de los bombardeos aún visibles en las ciudades y el legado de austeridad de la posguerra —el racionamiento de carne había terminado sólo dieciocho meses antes de que yo naciera— hasta los recuerdos extremadamente vívidos de las generaciones anteriores a la mía. El espectro de la guerra no había desaparecido por completo: se estaba gestando la crisis de Suez y las tensiones de la Guerra Fría fueron mayores que nunca tras la firma del Pacto de Varsovia el año anterior.

Pero no todo fue negativo, sin embargo. Había signos de que algunas cosas estaban cambiando. Aunque tengo que admitir que no soy un gran fan de los años cincuenta, «Rock Around the Clock», de Bill Haley, uno de los discos más influyentes del siglo, estaba en lo más alto de las listas el día en que nací, y seis días más tarde Elvis entraría en los estudios RCA, en Nashville, para grabar«Heartbreak Hotel».

Puede que mi llegada se produjera en el momento clave de un enorme cambio cultural, pero mi nacimiento no fue demasiado corriente. Mi madre, Laura Sumner, tenía parálisis cerebral. Nació perfectamente bien, pero pasados tres días empezó a tener convulsiones que la llevaron a una situación que la confinaría para toda la vida en una silla de ruedas. Nunca más volvió a caminar, siempre tuvo una gran dificultad para controlar sus movimientos, y también se vio afectada su capacidad de hablar.

Nunca conocí a mi padre. Había desaparecido del mapa antes de que yo naciera y sigo sin tener la menor idea de quién fue. Aunque parezca extraño, eso es algo que nunca me ha preocupado; desde luego, no creo que nunca me afectara realmente. Me da la impresión de que ahora está muerto; se trata sólo de una sensación, pero aunque estuviera vivo, no tendría ningún interés en conocerlo. No creo que se pueda echar de menos lo que nunca se ha tenido.

Alfred Street era una pequeña calle adoquinada, una calle de casas victorianas adosadas, no muy lejos de la prisión de Strangeways y cerca del río Irwell. Lower Broughton era una zona típica de clase trabajadora de Salford (la calle que inspiró a Tony Warren para crear Coronation Street no estaba muy lejos), regida por las necesidades de la industria; Alfred Street y sus vecinos proporcionaban la mano de obra para una serie de fábricas y talleres locales y, en un recorrido de unos pocos minutos a pie, se podía encontrar allí una versión resumida de toda la industrializada región del noroeste: una herrería, un taller de trabajos de cobre, un taller de confección, una fábrica de pinturas, otra de productos químicos, una fábrica de algodón, una serrería y una fundición de latón. La canción «Dirty Old Town», con su poderosa evocación de amor en un paisaje industrial del norte, fue escrita pensando en Lower Broughton. Vivir cerca de la prisión de Strangeways ofrece una equilibrada perspectiva adicional sobre la parte más vulnerable de la vida: recuerdo que, cuando era niño, le pregunté una vez a mi abuelo qué era aquella línea de hombres con extraños uniformes, cavando en la carretera; me respondió que se trataba de un grupo de presos.

Mi bisabuela, Big Laura, vivía justo enfrente de la fábrica de productos químicos. Había tenido, creo, ocho o nueve hijas antes dar a luz a un niño. Cuando éste llegó, sintió que podía dar el asunto por concluido. Recuerdo haber ido a visitarla cuando yo era muy pequeño y haber visto también a mi bisabuelo, un tipo encantador que trabajó como mecánico en los ferrocarriles. Lo recuerdo como una persona muy cálida y amable, pero un día me dijeron que «se había marchado en tren para hacer un largo viaje». Tengo recuerdos muy intensos de él, así que sin duda me produjo una gran impresión; sin embargo, hace poco descubrí que tenía solamente dos años de edad cuando él murió.

Después de la muerte de mi bisabuelo, mi abuela solía ir a visitar a mi bisabuela todos los días, y le llevaba una jarra de Guinness del pub, que se bebía sentada junto al fuego, por su contenido en hierro, según decía. Y parece que funcionó porque, a pesar de haber vivido la mayor parte de su vida frente a una fábrica de productos químicos que arrojaba toda clase de humos, vivió hasta casi los noventa. Con el tiempo, su casa fue derribada y se trasladó a la planta más alta de un bloque de catorce pisos. Recuerdo haberla visitado allí, haber mirado el panorama desde el balcón pensando: «¡Oh, esto es fantástico! Desde aquí se puede ver a una distancia de kilómetros». Los coches, abajo en las calles, parecían pequeños juguetes, y podía ver las colinas y el campo que se extendían más allá de la ciudad. Para mí, como niño, aquello era mágico, pero, por supuesto, a una anciana como mi bisabuela, allá arriba en la decimocuarta planta, tan lejos de todo, le parecía más bien una prisión.

Mi tía abuela Amy se quedó para cuidar de mi bisabuela. Todos sus hermanos se habían casado y ella renunció a su propia vida con el fin de ayudarla. Parece que cuando se hizo demasiado vieja para casarse, cayó en la cuenta de lo que había perdido. Al dedicarse a cuidar a su madre, su vida había pasado de largo, y esa toma de conciencia provocó un trastorno que la mandó al hospital psiquiátrico de Prestwich para los siguientes treinta y dos años. De vez en cuando, la tía Amy se escapaba del hospital sin que nadie la viera y venía a nuestra casa. Cuando aparecía por casa, mi madre me mandaba escaleras arriba, diciéndome que cerrara la puerta de mi dormitorio y empujara la cama contra ella. Tenía que quedarme allí hasta que ella me dijera que podía salir. Oía a tía Amy diciendo que un hombre iba a venir con un hacha para matarnos a todos, y que ella había venido a advertirnos de que todos íbamos a morir. Mi madre le seguía la conversación hasta que llegaba la policía y se la llevaban de vuelta a Prestwich. Aquello era desgarrador. Todas mis otras tías eran amables, cariñosas y alegres, y ése es el tipo de mujer que tía Amy también podía haber sido.

Yo tenía un montón de amigos en Alfred Street, como Raymond Quinn, David Wroe y Barrie Benson, por no mencionar a otros miembros de mi familia que también vivían allí. No tenía hermanos ni hermanas, pero mi tía Doreen vivía al lado con mis primos David y Stephen, y cruzando la calle estaba mi tía Ruth, que tenía una hija, también llamada, inevitablemente, Ruth. La tía Ada y la tía Irene vivían igualmente en la misma calle, con sus hijos, así que tuve una infancia muy socializada. Pasábamos la mayor parte del tiempo en la calle. Siempre estábamos dando patadas a un balón, acechando en las esquinas, metiéndonos en líos y preguntándonos qué estaría pasando en las otras partes de la ciudad. ¿Qué pasaba fuera de allí?

Aunque en muchos aspectos aquél era un ambiente bastante normal de la clase trabajadora de Mánchester, lo que colocaba a nuestra familia aparte era la situación de mi madre. Además de los problemas físicos evidentes a los que se enfrentaba, era también una persona de muy mal carácter. Si eso se debió a la frustración por su incapacidad —tal vez incluso sufrió de depresión, algo que rara vez se diagnosticaba en aquella época— es algo que no podría afirmar con certeza, pero cualquiera que fuese la causa, su cólera se centraba por lo general en mí, hasta un punto que a veces rayaba en la crueldad.

Como mis abuelos eran personas amables y cariñosas, me sentí más atraído emocionalmente por ellos que por mi madre, y esto puede haber contribuido a su ira. Yo tenía un montón de amigos a nivel local y no me comportaba ni mejor ni peor que los demás, pero a mí me parecía que recibía más castigos, y más severos, que los demás.

Rara vez me dejaba salir: cuando los otros chicos iban al parque o al cine, no me permitía ir con ellos. Por alguna razón, a pesar de que la nuestra era una comunidad cerrada con muchos chicos de mi edad que tenían un montón de gente vigilándolos, mi madre quería que yo estuviera más o menos donde ella pudiera verme. Se me permitía salir a nuestra calle y los alrededores, pero había límites muy estrictos en cuanto adónde podía llegar. A los chicos les encanta dar vueltas por ahí, y los de mi barrio no eran una excepción, así que mientras los otros iban a Mánchester o a Heaton Park, yo tenía que quedarme, clavado en una esquina, mirando cómo los demás desaparecían en la distancia entre alborotos y risas.

Casi nunca contravine los deseos de mi madre, por puro miedo a lo que pasaría si lo hacía, pero un día me atreví a cruzar los límites que me había fijado. No fui muy lejos, sólo un par de calles más allá con una pandilla de chavales, pero alguien me vio y corrió a contárselo a ella, que se mostró absolutamente furiosa en cuanto crucé la puerta. Me hizo tragar té frío, amargo, con hojas y todo, hasta la última gota, y luego me obligó a ponerme de cara a la pared mientras me decía en términos tajantes y de forma detallada lo malo que era, para que yo, a continuación, se lo repitiera de nuevo a ella. Me quedé allí, con las manos a la espalda, la nariz casi tocando el papel de la pared, con el sabor amargo y repugnante del té frío aún en la boca y las lágrimas corriendo por mi cara, tratando de averiguar por qué pensaba mi madre que yo era tan malo. Por supuesto, en aquella ocasión la había desobedecido, probablemente debido a la presión del grupo más que a cualquier otra cosa, pero el nivel de invectivas que me dirigía mientras yo estaba allí sollozando contra la pared me parecía una reacción desproporcionada ante el hecho de haberme marchado a hurtadillas de delante de la puerta cuando nadie me veía. Este tipo de cosas iba a suceder con bastante frecuencia.

Yo era demasiado joven para entenderlo en aquel momento, por supuesto, pero, en retrospectiva, me pregunto si no estaría enojada conmigo porque mi padre había desaparecido de su vida. Las circunstancias de mi madre eran bastante inusuales, dada su discapacidad, pero además era una madre soltera, algo muy poco común en los años cincuenta y sesenta. Cómo y por qué terminó su relación, no lo sé: nunca mencionaban a mi padre. Tal vez ésa era la causa de su ira contra mí: yo era el legado viviente de esa relación, un recordatorio permanente de él, tal vez incluso me parecía a él. Quién sabe, tal vez quería mantenerme tan controlado precisamente porque él había salido de casa un buen día y no había vuelto nunca más.

Cuando, en los años posteriores, traté de averiguar por qué me trataba de la forma en que lo hacía, se me ocurrió que los terribles «asesinatos de los páramos»* también podrían haber tenido algo que ver con ello. Se produjeron en esa época, por lo que debieron de circular historias sobre chicos de Mánchester que desaparecían. En cualquier caso, hubo largos períodos durante mi infancia en los que me mantuvo bajo un control increíblemente estricto. Se endureció de nuevo cuando yo era ya algo mayor, en torno a los dieciséis años, cuando mi madre no quería que yo fuera a fiestas y me quedase hasta tarde. Si se me permitía ir tenía que estar en casa a las diez, mientras que mis compañeros podían estar fuera hasta la medianoche.

Sin embargo, a pesar de lo mucho que he pensado en ello, todavía no sé por qué me trataba de ese modo, y probablemente no lo sabré nunca. Hasta cierto punto, puedo entender más o menos la forma en que se comportaba conmigo. Se sentía atrapada por su discapacidad: en realidad, estaba prisionera en su propio cuerpo. En esa situación, es tal vez comprensible que pudiera inflar cualquier mala acción que yo realizara, ya fuera imaginaria o real. La vida en los barrios de clase obrera de Mánchester era difícil en aquellos días incluso en las situaciones más favorables, pero mi madre era una madre soltera en una silla de ruedas y yo sólo puedo suponer en qué sentido afectó eso a su estado de ánimo. Recuerdo haberla visto tratando de subir las escaleras: una imagen que por sí sola ilustra, probablemente de forma inmejorable, la batalla de mi madre con lo que la vida le había deparado. Luchó denodadamente contra su situación, haciendo todo lo posible para que las cosas le resultaran más soportables. Probó varios remedios homeopáticos y teníamos regularmente a todo tipo de charlatanes en casa, pero, a pesar de todos sus esfuerzos, la vida siguió siendo muy difícil para ella y debe de haberse sentido muy frustrada. Supongo que necesitaba desquitarse con alguien. Por desgracia, esa persona tuve que ser yo.

Mi madre no siempre se mostraba cruel; hubo sin duda tiempos y ocasiones más felices. Recuerdo, por ejemplo, que tuvimos algunas Navidades maravillosas, mágicas. Pero en el momento en que hacía algo mal, a veces incluso la cosa más trivial, casi parecía disfrutar con la perspectiva de castigarme por ello. No es algo que me jodiera la vida particularmente, pero mi infancia se desarrolló bajo la constante del miedo a mi madre.

En 1961 se casó con un hombre llamado James Dickin, que también sufría parálisis cerebral y llevaba correctores en las piernas. Ella lo incitó a golpearme con fuerza un par de veces. Estoy seguro de que era común en aquella época que los padres pegaran a sus hijos, y realmente no tengo ningún resentimiento contra él, pero no por eso estaba menos asustado. El saber que, a pesar de que ella no pudiera pegarme, había alguien en la casa que sí podía hacerlo garantizaba que el miedo estuviera siempre presente, aun cuando la mayor parte de los castigos fueran más psicológicos que físicos.

Hubo una ocasión en particular en que, después de algún mal comportamiento o algo semejante, mi madre envió a Jimmy a buscarme. Corrí escaleras arriba y me escondí en mi habitación, donde había un pequeño armario para el contador del gas. Como por aquel entonces yo era muy pequeño, conseguí apañármelas para meterme en su interior y cerrar la puerta. Podía ver a través de una rendija que Jimmy me estaba buscando y recuerdo vívidamente el miedo frío en mi estómago mientras él examinaba la habitación, buscando debajo de la cama y en todas partes. Podía oír la voz de mi madre desde abajo, diciendo: «¿Estás seguro de que está ahí arriba? ¿Estás seguro de que no ha salido?». Ni siquiera puedo recordar cómo terminó aquello, si Jimmy me encontró o si finalmente salí por mi propia voluntad para afrontar las consecuencias, pero el terror experimentado en aquella ocasión fue tan intenso que ha permanecido conmigo hasta el presente.

Hasta cierto punto, puedo entender la forma en que mi madre actuaba conmigo. Probablemente no era tanto un asunto de maldad como de profunda frustración: supongo que se sentía atrapada por su discapacidad, como de hecho ocurría. No fue más fácil para ella de lo que sería para cualquier otro. Mi madre quería algo mejor, se merecía algo mejor, y estaba enojada con las cartas que la vida le había repartido. Su situación, y no me refiero sólo a su discapacidad, habría deprimido a cualquiera y habría hundido a muchas personas con un carácter menos fuerte. No estaba continuamente enfadada, sólo cuando se sentía desanimada —creo que pudo haber sufrido depresiones—, y entiendo su actitud. Después de todo, cualquier persona en una situación como la suya necesitaría una liberación de algún tipo, y creo que por ese motivo exageraba notablemente cualquier posible mala acción por mi parte, fuese real o supuesta. Estuve resentido con ella durante muchos años, hasta que en un cierto momento de mi vida también yo sufrí depresión y de repente pude hacerme una idea de cómo debió de sentirse. La vida es difícil para algunas personas, y mucho más difícil para otras, y cuando empecé a enfrentarme a mi depresión y a lidiar con ella se abrió una puerta que me permitió ver, aunque sólo fuera muy parcialmente, lo que tuvo que sufrir mi madre. La perdoné por completo.

Siempre fui muy consciente de lo diferente que era ella de otras madres, y no me gustaba aparecer marcado ante los otros niños por tener una madre discapacitada. Cuando eres pequeño, no quieres llamar la atención sobre ti mismo, sobre todo con algo que podría ser percibido como una debilidad. No fui muy justo con mi madre: ni siquiera quería llevarla por la calle en su silla de ruedas, y debe de haberle molestado que su propio hijo se avergonzara de que lo vieran con ella. Lower Broughton era un lugar difícil, y si había algo diferente en ti, algo de lo que los demás podían aprovecharse, cualquier debilidad perceptible, serías identificado como el animal débil de la manada, y una vez que te apartaban de la manada debías estar todo el tiempo luchando. Por supuesto, yo siempre fui objeto de burlas: «Tu madre es una tarada», y cosas por el estilo. No quería llamar la atención sobre eso. Ahora me avergüenzo de haberme comportado de ese modo. A pesar de la relación tan complicada con mi madre, miro hacia atrás, a Alfred Street y la época que pasé allí, con mucho cariño. Fueron tiempos difíciles en casa, pero, de puertas para afuera, la vida era muy agradable. En verano, en los días calurosos, los chicos andábamos por la calle en calzoncillos; alguien conseguía una manguera y nos dedicábamos a echarnos agua unos a otros; era como estar de veraneo en la puerta de casa. Los viejos sacaban sillas a las puertas de las viviendas y se sentaban allí, al sol, a hablar unos con otros. Era un modo de vida maravillosamente gregario, las mujeres mayores charlaban en la calle, mirando felizmente a los niños que corrían dando gritos, durante todo el día y hasta la medianoche. Ese espíritu comunitario era importante: conocías los nombres de todos los que vivían en la calle, todas sus manías, lo sabías todo. No sé si aún seguirá vivo el mismo espíritu en las pocas calles de ese tipo que puedan quedar en Mánchester. Me pregunto si todavía sucede.

Pero, no obstante, no todo era agradable: como en todas partes, había en la zona familias poco recomendables, de esas que escandalizaban a los viejos cuando se enteraban de los últimos chismes. Debías andarte con cuidado cuando pasabas por delante de ciertas casas. Los llamaré los White, los Green y los Pink, aunque no sean ésos sus nombres reales; a ésos había que evitarlos siempre que fuera posible. Eran familias grandes, con un montón de niños y un número casi infinito de hermanos y primos muy peligrosos, hasta el punto de que muchas veces planificabas tu camino de modo que no tuvieras que pasar por delante de sus casas.

Los Pink en particular eran increíbles. La mitad de la familia estaba siempre en la cárcel: creo que tenían nueve hijos, y siempre había cuatro en la trena, como mínimo. Recuerdo que caminaba por la calle a altas horas de la noche y escuché un ruidito siseante. Miré hacia la casa de los Pink, y allí estaba uno de ellos, de pie en la sala de estar, asomado a la ventana abierta, meando hacia la calle. Una vez vi a los Pink salir rodando por la puerta, como un enorme balón de fútbol humano, un montón de ellos dando gritos y lanzándose unos contra otros. Una pareja joven se mudó a la casa que estaba al lado de la suya; no era un buen sitio. Al parecer, hubo algún altercado en un pub en el que se vio implicado el chico nuevo, que agredió con un vaso a uno de ellos; poco después vi a uno de los Pink dirigirse hacia él en plena calle con una barra de hierro. Lo golpeó con tanta fuerza que la barra de hierro acabó doblada contra su pecho.

La señora Pink tenía un novio. Cuando fui algo mayor, solía merodear con algunos amigos por la esquina de la calle, frente a la casa de los Pink; una noche, las luces estaban encendidas y las cortinas abiertas, así que pudimos ver el interior. Había puertas correderas que separaban el salón del cuarto de estar, y vimos que las puertas se abrían y apareció la señora Pink en medias, ligueros y sujetador, con otra mujer en condiciones similares. Nos quedamos al acecho. Luego vimos que el novio se levantó de la butaca, fue al mueble bar, se sirvió una copa y los tres desaparecieron en la parte de atrás. Los Pink estaban locos, y nada les importaba un carajo.

No nos molestaron mucho porque mi primo Tommy, que vivía enfrente, era también un tipo bastante duro. Tommy tuvo una vez una pelea con el mayor de los Pink, al que arrancó de un mordisco el lóbulo de una oreja, y después de eso no tuvimos ningún problema con ellos. En una ocasión fui perseguido por dos chicos mayores que yo. Tenían unos dieciocho o diecinueve años, y yo sólo alrededor de nueve; me alcanzaron y me tiraron al suelo. Justo cuando estaban a punto de darme una paliza me di cuenta de que eran dos de los Pink, y ellos, al mismo tiempo, se dieron cuenta de quién era yo.

—Oh —dijo uno de ellos—, no sabíamos que eras tú. Vale, déjalo.

Gracias, Tommy.

Todavía veo de vez en cuando a mis tías y primos de la calle —Irene, Doreen, Steve, David, Lynn, Ruth y Tommy—, pero no con la frecuencia suficiente, me temo.

La Noche de las Hogueras* fue siempre una fecha muy señalada para mí. Había un lugar detrás de la casa de mi bisabuela donde había estallado una bomba; en el transcurso de la noche, una casa en la calle de al lado había sufrido un impacto directo. Varias personas murieron; una de mis tías quedó enterrada entre los escombros, pero la sacaron con vida. Aunque me habían asustado con el trastero de mi abuelo lleno de elementos sobrantes de la guerra, el solar de la bomba era más o menos el equivalente de nuestro parque local, y me gustaba. Incluso montaban garitos de atracciones de vez en cuando. A principios de los años setenta se convirtió en un parque infantil propiamente dicho, pero durante treinta y tantos años después de la guerra fue sólo un local abandonado, lleno de escombros, y en el que crecían matorrales silvestres, un lugar en el que podíamos exteriorizar nuestras fantasías de chiquillos.

*Fiesta que se celebra en toda Gran Bretaña el 5 de noviembre. [N. de los T.]

La Noche de las Hogueras era la noche más importante en el solar de la bomba, y en las semanas previas acostumbrábamos a ir por todas las casas pidiendo a la gente toda la madera sobrante que tuvieran, para hacer luego una enorme hoguera con aquel montón, que tenía en lo alto una especie de torre de vigilancia. Necesitábamos esa torre porque los chicos de las zonas vecinas siempre venían y trataban de robar nuestra leña para sus propias hogueras. Un vigilante se colocaba en el puesto de observación y, si aparecía por allí cualquier cuadrilla con intenciones malévolas, llamaba a la pandilla y tenía lugar una batalla campal, con ladrillos y piedras volando en todas direcciones. Parece peligroso, pero era muy divertido. Me gustaba.

Tengo que admitir que también robábamos, cosas como el plomo de los tejados, y la verdad es que no me siento muy orgulloso de eso. Había un comerciante de chatarra, no muy recomendable, conocido localmente como «Ni-Nombres Ni-Preguntas»; todos los chicos mangábamos cosas y se las vendíamos a él porque, como su apodo indica, no se preocupaba demasiado por su procedencia. Nosotros siempre andábamos buscando cosas, y cuando el consejo comenzó a derribar casas por el vecindario eso nos abrió un nuevo mercado a nosotros, empresarios en ciernes. Recuerdo haber explorado una casa abandonada en particular y haber encontrado un viejo piano de pared en el salón. Admitir esto es un poco terrible para un músico, pero cogí unas pinzas de presión y unos cortadores de alambre y la emprendí con aquel viejo piano, y estuve horas hasta que corté todas las cuerdas —con grave riesgo para mis ojos por el latigazo— para llevárselas a Ni-Nombres. Cuando llegamos a su patio, sin embargo, él echó un vistazo a nuestro botín y lo olfateó:

—Lo siento, chicos, es sólo chapa de cobre. No puedo daros nada por la chapa de cobre.

En aquella época yo andaba con un muchacho llamado Barrie Benson que era, y es, un amigo. Su abuela vivía en Alfred Street, dos puertas más allá de la mía, y Barrie vivía detrás, en Victor Street. Era más o menos el gallito del lugar, pero parecía que yo le caía bien y, en general, nos entendíamos. En una ocasión, le echamos el ojo a un enorme rollo de cable telefónico de cobre de más o menos una pulgada de grueso en el exterior de un taller de electricidad. Aquello, pensamos, debía de valer una fortuna. Finalmente, se presentó la oportunidad y Barrie y yo nos las arreglamos para meterlo en un saco y colocarlo en el sillín de mi bicicleta. Estábamos rodando por Peel Park, sintiéndonos la mar de orgullosos, cuando alguien debió de vernos y avisó a la policía. Cuando íbamos por el puente, un coche de policía nos cortó el paso por el otro lado; llevaba las sirenas puestas y brillaban las luces intermitentes. Tuvimos que pensar con rapidez, nos deshicimos de la bolsa, me puse en la parte trasera de la bici y Barrie delante y nos escabullimos antes de que pudieran agarrarnos. Una vez estuvimos seguros de que no había peligro, regresamos y vimos que la policía simplemente había dejado caer el alambre detrás de una cerca, así que lo cargamos de nuevo en la bici y nos lo volvimos a llevar. Puede que fuéramos listos, pero, desde luego, no éramos ningunos expertos en chatarra: el traficante tampoco quería este cable, así que nos lo llevamos y lo quemamos una Noche de las Hogueras. Además de la hoguera principal, teníamos pequeñas fogatas en las que asábamos patatas para comer mientras admirábamos los fuegos artificiales y la magnífica pira que habíamos estado defendiendo de los merodeadores durante toda la semana anterior. Aquella noche cocinamos nuestras patatas para la cena en el ardiente hilo de cobre, entre plástico derretido y residuos tóxicos diversos. Actualmente, ando con frecuencia mal del estómago. Y, ahora que caigo en la cuenta, lo mismo le sucede a Barrie.

Otra curiosa actividad comercial se desarrolló cuando el consejo comenzó a demoler las casas: la gente seguía descubriendo espadas antiguas escondidas detrás de las chimeneas, al parecer procedentes de la guerra de Crimea. Los soldados, se decía, volvían de la guerra y ocultaban sus espadas y otras armas en la chimenea, pues se suponía que eso los preservaría de cualquier daño. Además de las demoliciones, hubo una moda en los años sesenta consistente en que la gente tiraba las originales chimeneas victorianas con azulejos para colocar en su lugar unas horribles estufas eléctricas con un carbón de plástico que se iluminaba como si estuviera ardiendo. Cuando la gente desmantelaba las chimeneas, a menudo aparecían esas espadas, sables, dagas, todo tipo de cosas escondidas durante las guerras del siglo xix. Los chavales las recogían, creando un próspero mercado negro local de armas antiguas. Recuerdo haber estado en una ocasión en el lugar equivocado en el momento equivocado y haber sido perseguido por una pandilla de niños, todos agitando sables. Era un material peligroso, pero cuando eres crío te sientes inmortal. Algunas de las cosas que hacíamos me parecen aterradoras cuando las veo ahora, al mirar hacia atrás, pero eran tan divertidas que no advertíamos ningún peligro.

Creo que la única cosa verdaderamente peligrosa que me sucedió cuando era niño fue yendo al dentista. Debía de ser muy joven, porque me parece que era la primera vez que iba, y resultó que necesitaba no menos de siete empastes. Mi abuelo solía traer a casa una tableta de chocolate cada noche —de repente, poder comer chocolate libremente, después de haber pasado por el racionamiento, tuvo que ser algo increíble para esa generación, así que mi abuelo lo compraba en abundancia— y yo lo ayudaba a dar cuenta de él, pero, al mismo tiempo, parece que también el chocolate daba cuenta de buena parte del esmalte de mis dientes. Realmente yo no sabía lo que era un empaste, así que no tenía especial temor por lo que pudiera suceder allí y fui alegremente. Estaba casi deseando que llegara. Me dieron gas y me dejaron sin conocimiento, y lo siguiente que recuerdo es despertarme con el dentista y su ayudante sosteniéndome boca abajo con la cabeza sobre un lavabo grande, dándome fuertes bofetadas en la cara y dirigiendo un chorro de agua fría sobre mí. Cuando miré hacia abajo pude ver la sangre bajando hacia el desagüe. Empecé a protestar, exigiendo saber lo que estaba pasando, y me dijeron que había empezado a gritar y no conseguían que parara. Algo debió de haber ido terriblemente mal, porque ambos parecían muy pálidos y aterrorizados. Una vez que me hube recuperado un poco, el dentista me llevó a casa —recuerdo que tenía un Jaguar modelo e—, pero los siguientes días estuve muy mal, con la boca sangrando constantemente. Pienso que probablemente me su ministraron demasiado gas, o que hicieron la mezcla mal, y es tuvieron a punto de matarme.

En aquel momento yo era alumno de la escuela primaria de St Clement’s, que estaba muy cerca de donde vivíamos, pero no obstante lo bastante lejos para que llegara tarde casi todos los días. Soy una de esas personas que simplemente parecen llegar siempre tarde a todas partes. Recuerdo que uno de mis maestros me decía: «Bernard Sumner, llegarás tarde a tu propio funeral». Mi trayectoria escolar no fue particularmente brillante, y creo que la forma en la que fui instruido en primaria fue en gran medida responsable de eso. No iba bien en Matemáticas, por ejemplo, y, en aquella época, la forma de educarte si no eras bueno en una materia era sentarte en una silla, bombardearte con preguntas, exigirte que recitaras nueve veces la lección o cosas de ese tipo. Cuando no lo hacías bien, los maestros te dejaban deliberadamente como un idiota delante de toda la clase.

Como motivación académica, era una filosofía bastante extraña. La escuela primaria fue una experiencia horrible para mí, una experiencia que comenzó a destruir desde muy temprano cualquier confianza en mí mismo que pudiera haber tenido. Era la educación a través del miedo, pero no me fortaleció, no me hizo aprender, sino que sirvió tan sólo para que estuviera crecientemente ansioso y me metió en una espiral continuada hacia abajo de la que nunca me recuperé realmente. Al menos, no durante mis años escolares.

Hay sólo dos cosas que puedo decir de mi época en St Clement’s: aprendí a leer y me aficioné a todo lo que era actividad artística, especialmente a modelar arcilla. La escuela tenía su propio horno, y nunca fui más feliz que cuando estaba haciendo esas cosas. Teníamos un maestro llamado señor Strapps, que nos enseñaba a trabajar con arcilla, pero, en lugar de una rueda de alfarero, utilizaba un tocadiscos. Era escultura a 45 rpm, poco convencional, ciertamente, pero a mí me funcionaba.

El lado negativo era que el señor Strapps era un hombre absolutamente terrible. Ya sólo su nombre suena como si lo hubieran sacado de una novela de Dickens y, en efecto, podría haber salido perfectamente de las páginas de Tiempos difíciles. Daba clase al último curso de la escuela primaria, así que crecías con el miedo de que inevitablemente terminarías por encontrarte en clase con él. Me golpeó una vez con su vara; fue un día que estaba lloviendo durante el tiempo del recreo y estábamos todos en el interior, y yo volqué una botella de leche. Aunque fue claramente un accidente, me llamó delante de toda la clase y me golpeó en las manos tan fuerte como pudo con su vara.

El recuerdo que me ha quedado del señor Strapps no es, sin embargo, el de haber sido golpeado físicamente. Es algo mucho más cruel.

Sucedió otro día lluvioso, durante el tiempo de recreo. Estábamos en el interior, tratando de divertirnos como mejor podíamos. Yo había sacado un libro de poesía de la biblioteca de la escuela y estaba sentado leyendo tranquilamente cuando oí a mis espaldas los pasos del señor Strapps. Miró por encima de mi hombro y, cuando vio lo que estaba leyendo, dijo, casi en un grito, rezumando desprecio:

—¿Qué haces tú leyendo eso?

Levanté la vista del libro y pregunté:

—¿Qué quiere decir, señor Strapps?

Él se llevó las manos a la espalda, se inclinó hasta que su boca estuvo próxima a mi oído y sonrió con desprecio:

—Escucha, muchacho —me dijo—, teniendo en cuenta de dónde procedes, vas a terminar trabajando en una fábrica, así que no tiene ningún sentido que leas cosas como ésa. Devuélvelo ahora mismo.

Mi madre y mis abuelos me habían enseñado a respetar la autoridad. «Él es el señor Strapps —pensé—, es mi maestro; debe de saber de qué está hablando». Así que fui a devolver el libro y dejé de leer. Es terrible decirle a un chico una cosa así, y más todavía si quien lo dice es precisamente un maestro.

A pesar de los esfuerzos del señor Strapps, me las arreglé para aprobar el examen selectivo que había que pasar a los once años. Mi abuelo me había prometido una bici nueva como incentivo, pero pienso que la principal razón de que lo aprobara fue el miedo, y no, por una vez, al señor Strapps. Había dos opciones escolares después de ese examen. Si lo pasabas, ibas a Salford Grammar School, y si fallabas, te mandaban a Lower Broughton Modern. Uno de mis primos me había advertido de lo duro que resultaba Lower Broghton. «Si vas allí», me dijo, «te van a estar haciendo la puñeta cada semana durante todo el primer año sin darte un momento de respiro». En realidad, probablemente no era peor que la escuela primaria, donde teníamos nuestra cuota de chicos de familias problemáticas, pero yo me sentía aterrado y estaba decidido a no terminar en Lower Broughton Modern. Así que estudié como un loco y entré en los exámenes rezando para aprobarlos. No pude asistir a una parte de los exámenes porque tenía sarampión, y cuando me hube recuperado tuve que hacerlos solo, sentado en un aula glacial mientras todos mis compañeros estaban fuera jugando. Hubo unas pocas semanas de inquietud a la espera de los resultados, pero cuando el director del colegio leyó los nombres de los que habían aprobado y pude escuchar el mío entre ellos, sentí una maravillosa mezcla de alivio y auténtica felicidad. Aprobar el examen me pareció una verdadera hazaña, porque no tenía confianza en mí mismo; mis maestros se habían encargado de destruirla. Sin embargo, aquel día, en el momento en que leyeron mi nombre, experimenté un verdadero subidón. También me había ganado, claro está, una bicicleta nueva, y pasé las largas tardes del verano correteando con ella por las calles, entre las sombras alargadas, y esperando el comienzo de curso en Salford Grammar. Sabía que las cosas estaban a punto de cambiar. Pero no tenía ni la menor idea de cuánto.

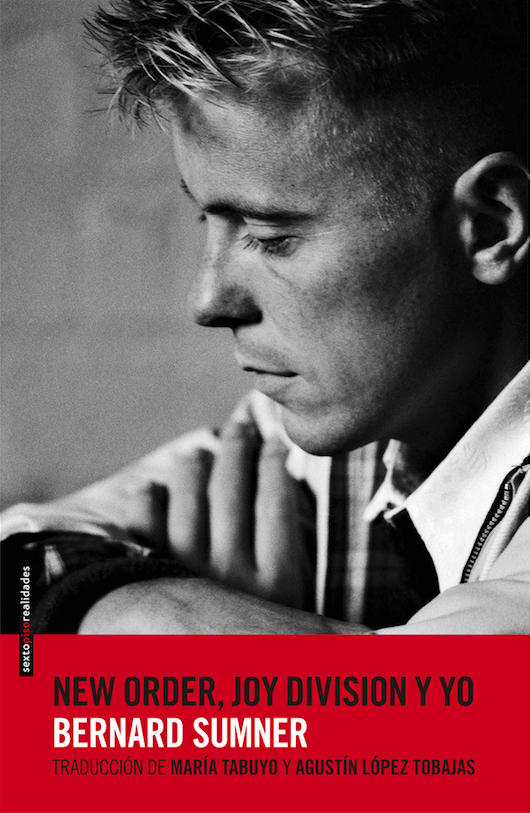

New Order, Joy Division y yo. Bernard Sumner. Título original: Bernard Sumner. Chapter and verse. Traducción: María Tabuyo y Agustín López Tobajas. Sexto Piso. 2015. 376 páginas.